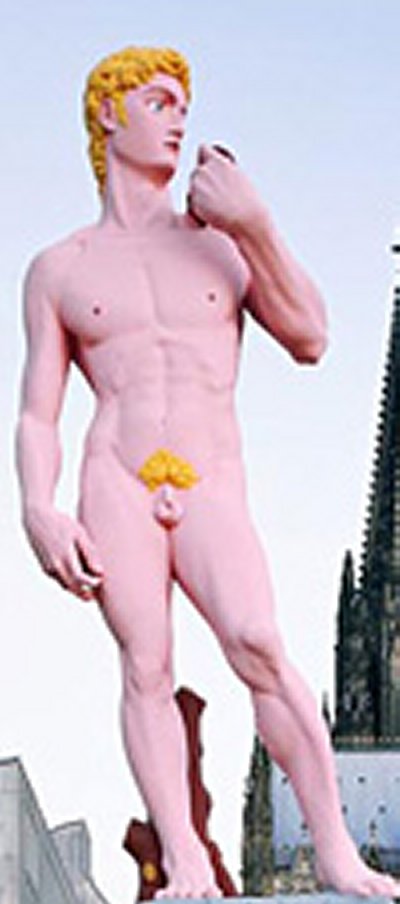

In regelmäßigen Abständen werden bestimmte Genres der Kunst für tot erklärt oder man feiert ihre Wiederauferstehung. Dieses Jahr wird immer wieder zum Jahr der Skulptur erklärt – nicht zuletzt wegen der Großausstellung in Münster. Also macht sich die Kulturtussi ihrerseits Gedanken darüber, was wir eigentlich in der zeitgenössischen Kunst so alles unter diesem Begriff versammelt finden. Er hat sich ja dramatisch von den Anfängen klassischer Figuren wegentwickelt. Wenn auch erst zögerlich – es dauerte hier viel länger sich von den antiken Vorbildern zu befreien. Die Erweiterung des Skulpturenbegriffes ist sicherlich auch eng mit den Ideen Joseph Beuys‘ verknüpft, der ja bekanntermaßen die soziale Plastik erfand.

Was die Unterscheidung zwischen Skulptur und Plastik angeht, so wird dies kaum stringent verwendet. Beide Begriffe mäandern durch die Kunstwelt. Richtig kunstwissenschaftlich gesehen ist Skulptur ein substraktives Verfahren der Bildhauerei und die Plastik ein additives. Was die Bedeutung von Skulptur und ihren kulturgeschichtlicher Wandel angeht, so findet sich hier![]() eine kluge Erläuterung.

eine kluge Erläuterung.

Es folgt eine durch meinen subjektiven Filter gesehene Sammlung von Skulpturen heute:

Hans Peter Feldmann hat hier den V-Effekt eingesetzt, der die Erwartungshaltung im Zusammenhang mit dem Begriff „Skulptur“ konterkariert.

Immer wieder gerne zitiert und der Star auf dem Kunstmarkt: David Hirst, der hier eine Art „ready made“ präsentiert – das allerdings mittlerweile die Restauratoren vor dramatische Probleme stellt. Der Hai fängt nämlich trotz Formaldehyd an, sich aufzulösen und zu stinken.

Skulptur hat immer auch etwas mit der Raumerfahrung zu tun. Extremster Tester dieser Rezeptionserfahrung ist der Künstler Lutz Fritsch, der mit seiner Bibliothek im Eis diese Erfahrung mit völlig neuen Bedingungen herstellt.

Ron Mueck, dereinst einer der berüchtigten jungen Wilden in England, spielt mit den Größenverhältnissen und Maßstäben, die man beim Betrachten der Kunst anlegt. Und fasziniert wie alle hyperrealistischen Bildwerke durch die technische Perfektion.

Rosemarie Trockel zeigt mit ihrem „Gewohnheitstier“, dass man Skulptur auch eher literarisch interpretieren kann.

LISTE WIRD FORTGESETZT…

Kommentar verfassen